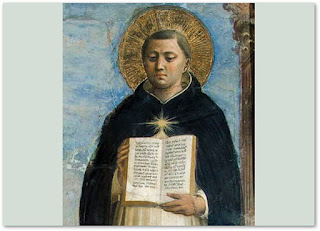

SÃO TOMÁS DE AQUINO, UMA HERANÇA

Segue, em tradução portuguesa, um artigo de La Civiltá Cattolica, sobre São Tomás de Aquino. Embora um tanto denso, devido ao seu teor filosófico, teológico e histórico, merece apreço e divulgação.

***

Receber uma herança

Quando recebemos

uma herança, podem acontecer várias coisas, e coisas muito diversas: podemos,

em último caso, ignorar, inclusive, que a possuímos, e, assim, outros ficam com

ela em nosso lugar. Podemos dividi-la entre parentes e amigos, e, deste modo,

cada um fica com um pedacinho; mas o valor residia na totalidade da herança e,

desta forma – fragmentada – ela se dispersa de alguma maneira, perdendo sua

grandeza. É possível, também, com

o capital recebido, organizar uma grande festa em memória do parente abastado

ou fazer um belo cruzeiro: deste modo, o evento concebido consome os

recursos ganhos, e tudo logo se acaba. Podemos recebê-la e, como o servo medroso

do Evangelho, enterrá-la: guardarmos, em um banco, o que recebemos, mas, do

mesmo modo, sem investi-la, nem sequer dará fruto. Ou podemos pegá-la, fazê-la

crescer, redistribuí-la em novas aquisições, ampliando a sua eficácia com

experiências e dimensões desconhecidas pelo próprio falecido.

O mesmo acontece com o legado de São Tomás de Aquino, neste 800º aniversário do seu nascimento[1]. Estamos perante um gigante do pensamento, do qual nos separam séculos de história, tanto civil quanto eclesiástica. Sua reflexão se estendeu a todas as áreas do conhecimento humano, pelo menos às daquela época, e inumeráveis são os autores que, em diferentes épocas e até nos nossos dias, referem-se a ele, mostrando a perene vitalidade do seu impulso intelectual e prolongando a capacidade expansiva das suas intuições e dos seus raciocínios. Por vezes, o seu pensamento foi respeitado e preservado, desenvolvendo-se corretamente, outras vezes foi enlameado, encurralado em esquemas bastante ideológicos, com um tomismo como doutrina “oficial”, atrás da qual pouco ficava, no entanto, do autêntico pensamento tomista. A história da recepção do pensamento de Tomás, mesmo quando foi distorcido, é tão interessante quanto a história dos efeitos da sua autêntica contribuição: realmente, pode se dizer que ele continua sendo um autor absolutamente imprescindível para qualquer pessoa que deseje abordar não só o pensamento medieval, mas também o moderno e o pós-moderno, oferecendo chaves de leitura crítica, legitimamente sustentáveis nos nossos dias.

Um modo de ser mais do que de pensar

Não se podem fazer comparações entre

personalidades tão eminentes, mas certamente a leitura de Santo Agostinho é

mais emocionante do que a do Aquinate: no bispo de Hipona, há um anseio, uma

sede, uma busca, um caminho humano e espiritual que muito tem em comum com o

homem moderno, e, por isso, algumas das suas páginas são, até mesmo

estilisticamente, intemporais e pertencem, antes que à teologia, à literatura

mundial. Tomás já é sereno, tranquilo, comedido no tom e na expressão: trata, de fato, de aulas

universitárias, quer seja na forma de exposição de um texto, sagrado ou

profano, quer seja na forma de um comentário, ou, por fim, de uma aula

propriamente dita, em forma de debate e confronto, como se vê na Summa

Theologiae, sem dúvida a sua obra monumental por excelência.

A exposição clara

dos argumentos, a favor e contra, a solução das dificuldades remanescentes, a determinatio

magistralis, isto é, a solução proposta pelo mestre, certamente não impressionam,

no íntimo, o ouvinte como o relato da experiência da Graça que abalou Agostinho;

ainda hoje, fascinante e comovente. Mas enganar-nos-íamos se quiséssemos

relegar Tomás para o canto triste e cinzento de uma experiência cultural

simplisticamente chamada de “escolástica”,

quase para enfatizar uma espécie de mentalidade infantil erigida em

sistema filosófico.

Um exemplo: “A

verdade não muda de acordo com a pessoa que a diz, portanto, se alguém afirma o

que é verdadeiro, não pode ser vencido por ninguém em um debate”[2]. Esta afirmação testemunha

a liberdade intelectual de um homem que não pertence a nenhuma escola e não

está sujeito a nenhuma dependência psicológica ou intelectual, exceto àquela

que deveria nos unir a todos: a busca da verdade, do justo, do bem; em última

análise, a busca de Deus, conhecido pela fé e procurado e encontrado nas suas relações

com toda a realidade criada[3]. Não se trata de uma

expressão retórica, nem cheia de emoção, mas que contém, em seu núcleo, um

olhar claro sobre as coisas, uma paz tão profunda com os outros e com o mundo, a

nos permitir captar algo da alma do Santo, que parece, assim, ter vivido o que

o Apóstolo Tiago escreve sobre a sabedoria que deveria estar na Igreja, ou seja,

entre homens e mulheres que encontraram a Cristo, a suma verdade e o seu princípio:

“A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura; e, além disso, pacífica,

benévola e conciliadora; está cheia de misericórdia e disposta a fazer o bem; é

imparcial e sincera” (Tg 3,17)[4]. No fundo, trata-se de um

olhar contemplativo sobre a existência, mais próxima à bem-aventurança do que a

uma emoção.

Esta é uma herança importante que deveríamos reconhecer e aceitar: em tempos nos quais é tão fácil sucumbir a lógicas opostas ou excludentes, a tons depreciativos e gritantes, os intelectuais cristãos podem aprender de Tomás a não ter inimigos, e a não sê-los entre si. Um testemunho muito significativo pode ser o de Rudolf von Jhering, jurista protestante do século XIX, que assim escrevia a um crítico católico que lhe indicava a existência da Summa Theologiae: “Continuo maravilhado me interrogando como foi possível que tais verdades, depois de terem sido abertamente proclamadas, tenham caído de modo tão completo no esquecimento na nossa cultura científica de raiz protestante. Quantos erros poderiam ter sido evitados se as tivéssemos tido na devida conta”[5].

A escola do seu tempo

Pode causar um

pouco de riso o breve Prólogo da Summa, no qual Tomás afirma que se

propõe tratar do que diz respeito à religião cristã de uma maneira adequada à

instrução daqueles que começam a estudar, para os “noviços”, como ele os chama:

de fato, a obra não está destinada a intelectuais experientes ou doutores, mas

a simples estudantes, e àqueles que se acham tão somente no início[6]. Estes, segundo o Santo,

podem ver o seu estudo dificultado de muitas maneiras: em parte, pela

multiplicação de questões inúteis, dos artigos que as desenvolvem e das múltiplas

argumentações; e também, em parte, porque as coisas necessárias para o

conhecimento não são expostas segundo o que a ordem da disciplina requereria,

mas na medida em que surgem, na exposição dos livros ou de acordo com a ocasião

da disputa; e também porque a sua repetição frequente gera fastio e confusão nas

mentes dos ouvintes.

Quem sabe o que

São Tomás diria a nós, hoje, habitantes da floresta sombria das fake news, dos livros instantâneos, de

uma cultura muitas vezes fracassada

e submetida a teses preconcebidas. Tudo isto é levado a cabo, tanto hoje

como então, obscurecendo algumas verdades que ainda poderiam ser ditas, mas das

quais não se tem a coragem de fazê-lo, e, pelo contrário, exagerando outras,

perdendo, assim, de vista a objetividade e o equilíbrio nesse panorama geral da

informação e da reflexão que chamamos de “cultura”. O domínio dos centros de

produção cultural foi, e continua sendo, um fato imperativo: quem controla as editoras, o teatro,

a literatura com os seus prêmios, a informação e a universidade, possui, de

fato, as chaves do futuro de uma comunidade, determinando o seu presente[7]. O mesmo vale – por

extensão, e possivelmente muito mais –, para a televisão e para redes sociais.

De fato, o que

pode parecer obsoleto, é, na realidade, uma herança a recuperar, é o gosto

pelas interrogações: a Summa é, com efeito, um livro de perguntas e não

um conjunto de respostas, como muitas vezes foi apresentado. Esta é uma

característica distintiva da escola medieval, uma invenção típica do

cristianismo[8].

Tomás é impensável sem a universidade e, portanto, a compreensão do método da

Escola de Paris, por ele adotado, é a chave para compreender não só o seu

pensamento, que lhe pertence como tal e não a uma escola, mas também o seu modo

intelectual[9]

de proceder; e é também uma herança que devemos receber.

Portanto, no

centro está a pergunta e não a resposta, o debate e não a autoridade: a philosophia

perennis não se refere à perenidade das respostas, mas das perguntas. Um

dos clichês mais repetidos é precisamente o fato de que, na Idade Média, o

princípio de autoridade era tudo e resumia cada argumento. Contudo, o próprio

Tomás afirma que a autoridade, em assuntos humanos, não faz a verdade de uma

afirmação[10].

Seria interessante refletir sobre

o mutante rosto da autoridade que cria a verdade, sobretudo em um mundo

dominado por uma cultura de meios de comunicação de massas e condicionado por muitos

lobbies, que também determinam o pensamento e a mentalidade. A

necessidade de estar na moda e o receio de ser retrógrado, o oportunismo e o

peso da política ou dos “poderes instituídos”, como são chamados, exercem, de

fato, um condicionamento significativo, muito mais do que alguém poderia pensar;

as lógicas acadêmicas ou

editoriais e a idolatria à audiência enquanto público – não só televisiva –

fazem com que alguém se descubra, por assim dizer, quem é pelo artigo que vende.

Uma vez mais, a liberdade intelectual de Tomás é um legado também para

hoje, sobretudo se o trabalho intelectual for concebido como um verdadeiro

serviço à comunidade, para ajudar as pessoas a se libertarem de reflexos

condicionados ou de uma mentalidade submetida a interesses alheios. Assim, um

intelectual honesto deveria ser capaz de desmascarar fórmulas ou análises

superficiais, que sobrevivem apenas

nos boatos das escolas ou na repetição de slogans.

Em suma, São Tomás

nos recorda a obrigação de pensar com a nossa própria cabeça e não se deixar sofrer

uma lavagem cerebral, como se costuma dizer. Isto pode ser comparado ao sapere

aude kantiano (“atrever-te a pensar”), ainda que refletido em chave

pós-moderna: ousar sair, se for necessário, daquilo que querem te fazer pensar

e tentar pensar por ti mesmo. E tentar pensar bem, porque só pensar não é

suficiente para pensar bem.

A quaestio reproduz uma lição, quer dizer, um debate escolástico medieval, e é um relato seu. A partir daqui, podemos extrair para os nossos dias um método intelectual rigoroso, que se especifica do seguinte modo: o recurso às autoridades, às opiniões autorizadas para as quais todos convergimos, nunca pode assumir o tom peremptório de um Roma locuta, causa finita [Roma fala, causa encerrada], mas é o início de um desenvolvimento dialético do problema, confrontando e analisando os diferentes pontos de vista. As diferenças entre os vários autores devem ser tematizadas, seus caminhos lógicos examinados com rigor, para se chegar, por fim, a uma resposta. Esta nunca pode ser uma solução de convenção, que é um absurdo lógico: se são afirmadas coisas diferentes, um terá razão e o outro estará equivocado; no entanto, é necessário entender o porquê e em que âmbito se desenvolvem as diferentes razões de cada um. Este é o sentido da determinatio magistralis, do ensinamento do mestre, que “de-termina”, põe fim à questão, especificando os termos, os limites, os âmbitos próprios do valor das diferentes teses opostas, dos argumentos aduzidos, para salvá-los na medida do possível, segundo aquele olhar pacífico próprio de um verdadeiro intelectual cristão. Aprendamos a distinguir para salvar as razões do outro, inclusive se, precisamente para salvá-las, tenhamos de delimitar sua aplicação a um âmbito particular.

Elaborar uma cultura cristã

Mais importante do que todos estes legados que Tomás nos

deixou, permanece um outro aspeto de sua obra, o desafio que enfrentou: a

elaboração de uma cultura cristã, do mesmo modo necessária para o nosso tempo.

Naturalmente, ele se situa, aqui, seguindo os passos dos Padres da Igreja e dos

grandes Doutores que o precederam: sobretudo Santo Agostinho, que supera a

todos pelo número de citações. No entanto, sua obra adquire um significado

muito mais peculiar do que a deles. Os santos Padres, com efeito, elaboraram

uma cultura cristã sobre as ruínas do mundo antigo, isto é, pagão, e assentam,

assim, as bases para essa cristandade, quer dizer, da Europa, que devia emergir

do colapso do velho mundo, fundindo, na unidade, a herança dos três pilares do

mundo antigo: o Pártenon, o Capitólio e o Gólgota. Neste sentido, sua obra foi

verdadeiramente criadora de cultura e determinante para a própria identidade dos europeus de

hoje.

Tomás, em contrapartida,

escreveu em uma época, o século XIII, na qual, pela primeira vez, depois de

séculos, vemos brotar no continente uma doutrina completa e sistemática, a aristotélica, que oferece uma

visão total e perfeita do mundo, do homem, da cidade, que prescinde

absolutamente de Deus, bastando-se em si mesma[11]. O perigo de uma completa

secularização do pensamento, como poderíamos dizer hoje, era real. Non

regnat Spiritus Christi ubi dominatur spiritus Aristotelis[12],

afirmava André de São Victor; e, de fato, nas Universidades – essa criação dos

fins da Idade Média, tão diferente da anterior escola catedralícia e capitular

e do sistema do trivium e do quadrivium, herdado da escola antiga

– se começava a respirar esse espírito inovador e perigoso.

A Igreja poderia

ter-se fechado, entrincheirando-se na defesa de um passado já irrecuperável,

lamentando, como Guilherme de Saint-Thierry,

os perigos desses últimos tempos[13]. São Tomás enfrentou este

desafio: ele não batizou Aristóteles, como, às vezes, se afirma, e isto para

nós significa que, como intelectuais, não devemos batizar aqueles que não queiram

ser batizados. Pelo contrário, ele compreendeu Aristóteles pelo que este dizia

e explanou o seu próprio pensamento em termos aristotélicos, não repetindo o

que o Estagirita afirmava, mas criando, por meio da interação entre o Evangelho

e os textos antigos, um pensamento novo. Assim, por exemplo, Tomás ultrapassa a

categoria da substância,

critério explicativo do real suficiente para Aristóteles, através da

mediação do texto do Êxodo: “Eu sou o que sou” (Ex 3,14), que se tornará a chave para a elaboração da sua

metafísica, o actus essendi, o “ato de ser”, a fundamentar as

existências singulares criadas. São Tomás elabora uma nova metafísica com a

Bíblia: com ela, inverte a metafísica aristotélica, passando, sim, por ela, mas,

enfim, superando-a.

Neste sentido,

poderíamos extrair de São Tomás um método para desenvolver uma cultura

católica, que não consiste em

achatar-se, adotando concepções de outros, nem de se endurecer na defesa

de um sistema concebido como um círculo fechado, mas em desenvolver a nossa

própria identidade, tematizando as diferenças em relação às outras culturas e

religando a diversidade católica com o próprio Evangelho, que sempre transcende

toda cultura e a abre a novas possibilidades de expansão. Para poder fazer isso

de maneira frutuosa, é necessário um duplo exercício: na cultura contemporânea,

naquilo que ela é; e no texto sagrado, na página sagrada, na Tradição elaborada e vivida

pela Igreja. Assim, Tomás, justamente porque possuía um conhecimento incomum de

Aristóteles, que nem sequer os eruditos do seu tempo tinham, soube, com suas

categorias e seu pensamento, expressar a fé cristã que viveu e celebrou no

culto, carregando ou enriquecendo as palavras antigas com novos significados, adaptando e

transformando o seu sentido, criando, assim, cultura. Deste modo, podem

se destacar, ao mesmo tempo, os

germens do Evangelho, as sementes do Verbo, presentes em cada cultura, e

a autêntica sede do Absoluto que ela expressa naqueles que de acordo com a

tradição, e, talvez, superficialmente, são vistos como “distantes”. Todavia,

também se pode entender porque é que eles não chegaram, nem podiam chegar, a

ela.

Uma das razões da incredulidade contemporânea é, de fato, a escassa porosidade ou comunicação recíproca dos diversos campos da reflexão humana com a própria fé e a linguagem da Igreja, em um mundo que se tornou hermético[14]: por isso, parece a muitos que não se pode ser cristão e pessoa culta ao mesmo tempo, tendo quase de escolher entre ser habitantes do seu tempo ou nostálgicos de uma realidade que se foi. Contribuir para restabelecer esta comunicação, um verdadeiro diálogo entre as culturas, é, no entanto, uma fonte inesgotável de riqueza para cada comunidade e parece ser uma prioridade dos nossos tempos. Já afirmava o santo Papa Paulo VI: “A ruptura entre o Evangelho e a cultura é, sem dúvida alguma, o drama do nosso tempo, como o foi também em outras épocas. Por isso, é preciso fazer todos os esforços com vistas a uma generosa evangelização da cultura, ou, mais exatamente, das culturas. Estas devem ser regeneradas pelo encontro com a Boa-Nova. Mas este encontro não ocorrerá se a Boa-Nova não for proclamada”[15].

Em continuidade

Outra herança

importante do pensamento de São Tomás é a consciência de sermos filhos de uma

busca que não começou conosco: não somos o cume ou o vértice do pensamento, mas

nos movemos dentro de um caminho de muitos, em um esforço comum que nos precede,

que nos acompanha e que nos sucederá.

Não existe um “eu penso” absoluto: há um “eu penso junto a ti”, no qual

o eu e o tu se aludem mutuamente: a relação fundamenta a identidade da pessoa

e, portanto, o pensamento.

Fazemos parte de

uma tradição, no melhor sentido do termo, para a qual todas as gerações

contribuíram. Assim Tomás o expressa: “Os antigos filósofos, lentamente, e

quase passo a passo, chegaram ao conhecimento da verdade”[16].

Pelo contrário, o

mundo moderno encontra a sua marca característica em Descartes, que, no início

do seu Discurso do Método, após narrar a confusão na qual se encontrava

depois de ter frequentado tantas e tão diferentes escolas, certo dia, tomou a

decisão de empreender um novo caminho[17]. A partir daqui, começará

uma nova forma de se relacionar com a experiência, partindo do sujeito. O

sentido da singularidade, da individualidade e da irrepetibilidade da própria

experiência, já exaltado por Lutero com o livre exame das Escrituras e a com a subestimação

da mediação eclesial, triunfará, mais tarde, na visão historicista pós-hegeliana, na pretensão de

cada um de constituir, naquele momento, o cume histórico do pensamento, a

manifestação mais madura do espírito. No mito da história como progresso, se aninha a presunção

de que esta culmina na sua própria interpretação, ou, na linguagem comum das

escolas, no estado atual da questão: a história culmina na sua própria

história.

À presunção do “eu penso”, prefiramos a gratidão para com aqueles que pensaram antes de nós. Não para repeti-los, mas para entendê-los e, assim, dar nova vida às suas intuições em um mundo também muito diferente do deles. Uma herança que segue sem fim.

Ottavio de Bertolis, Sacerdote da Companhia de Jesus, atualmente é o capelão da Sapienza Università di Roma. É autor de numerosas publicações sobre Filosofia do Direito e Espiritualidade, que representam seus principais interesses. Entre elas: Elementi di antropologia giuridica (Esi, 2010); L’ellisse giuridica (Cedam, 2011); La moneta del diritto (Giuffrè, 2012).

Tradução: Vanderlei de Lima

/ Revisão: Thamara Rissoni.

[1] Na realidade, não sabemos a data

do nascimento de Tomás, que pode situar-se entre 1224 e 1226, mas, em

contrapartida, sabemos, com certeza, a data de sua morte, 7 de março de 1274,

quando se dirigia para o II Concílio de Lião. Foi proclamado santo pelo Papa

João XXII em 1323. Cf. J. A. Weisheipl, Tommaso d’Aquino. Vita,

pensiero, opere, Milano, Jaca Book, 2016.

[2] “Veritas ex diversitate personarum

non variatur, unde, si aliquis veritatem loquitur, vinci non potest cum

quocumque disputet” (Expositio in Iob, XIII,19).

[3] Na Summa, de fato, tudo é

abordado a partir de Deus: ou porque se trata do próprio Deus ou porque se chega

a Ele como princípio e fim. Cf. Summa Theologiae, q. 1, a. 7: “Omnia

autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei vel quia sunt ipse Deus;

vel quia habent ordinem ad Deum ut ad principium et finem”. E depois: “Omnia

quae sunt a Deo ordinem habent ad invicem et ad ipsum Deum” (ibid., I, q. 47,

a. 3). Como é sabido, Dante retomará esta afirmação no Paraíso, I,

103-105, elevando-a à mais alta poesia: “Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l’universo

a Dio fa simigliante” (As coisas todas têm ordem entre si, e esta é a forma que

o universo se torna semelhante a Deus). Por isso, Santo Inácio de

Loyola, que estudou Tomás em Paris, pode fazer do “buscar e encontrar Deus em

todas as coisas” o sentido próprio e o fim da sua espiritualidade.

[4] “Pura”, quer dizer não mesclada

com outras considerações parciais (políticas, intelectuais, de conveniência

acadêmica); “pacífica”, porque é promotora da paz, um instrumento de diálogo, buscando

a verdade e a justiça no pensamento de cada um, mesmo se ele está longe das

suas próprias posições, e, além disso, não é proclamada aos gritos, não é brandida

como uma espada. Daqui, decorrem todas as suas outras características.

[5] M. Villey, La formazione del

pensiero giuridico moderno, Milão, Jaca Book, 1986, 121. Trata-se, aqui, em

particular, do direito entendido como uma ciência prática, baseada no fim, e

não teorética, ou seja, construída a partir de princípios.

[6] Aqui Tomás se faz eco de São Paulo

que, ao escrever aos Coríntios, afirma: “Alimentei-os com leite e não com

alimento sólido, porque ainda não podiam tolerá-lo, como não o fazem agora” (1Cor 3,2). Cf. Prologus della

Summa.

[7] A tese de Antônio Gramsci sobre

este assunto é demasiado conhecida para ser citada explicitamente aqui.

[8] “O verdadeiro fundador da

Universidade de Paris é Inocêncio III, e aqueles que asseguraram o seu

posterior desenvolvimento, dirigindo-a e orientando-a, são os sucessores de

Inocêncio III, especialmente Gregório IX. A Universidade de Paris poderia ter-se

estabelecido, inclusive, sem a intervenção dos papas, mas é impossível

compreender o que lhe assegurou um lugar entre todas as universidades medievais

se não se tem em conta a intervenção ativa e o desígnio religioso claramente

definido pelo papado” (E. Gilson, La filosofia nel Medioevo, Florença,

La Nuova Italia, 1990, p. 473). O autor continua: “É um elemento da Igreja

universal exatamente no mesmo sentido e com o mesmo significado que o

sacerdócio e o Império” (ibid., p. 476).

[9] “Não há uma só das grandes obras

de São Tomás, com possível exceção da Summa contra gentiles, que não

tenha surgido diretamente do seu ensino ou que não tenha sido expressamente

concebida com o propósito de ensinar” (E. Gilson, La filosofia nel Medioevo,

cit., 481).

[10] “Locus ab auctoritate

infirmissimus” (Summa Theol., I, q. 1, a. 8, ad 2).

[11] “O sistema aristotélico mostra que

é possível apresentar uma visão integral e orgânica das leis físicas e

metafísicas do mundo, prescindindo completamente dos conteúdos da Revelação e

do pensamento cristão tradicional” (M. Fumagalli Beonio Brocchieri – M. Parodi,

Storia della filosofia medievale. Da Boezio a Wyclif, Roma – Bari,

Laterza, 1996, 262). E Chenu afirma: “O próprio universo aristotélico parecia

inconciliável com a concepção cristã do mundo, do homem, de Deus; sem criação,

um mundo eterno, abandonado ao determinismo, sem que um Deus providente conheça

suas contingências, um homem atado à matéria e, como ela, mortal, um homem cuja

perfeição moral permanece alheia aos valores religiosos. Uma filosofia dirigida

para a terra, já que mediante a negação das ideias exemplares, cortou qualquer

caminho para Deus e dirigiu para si mesma a luz da razão” (M. D. Chenu, Introduzione

allo studio di San Tommaso d’Aquino, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina,

1953).

[12] Em PL 211,34.

[13] O livro se intitula De

periculis novissimorum temporum, e nele se estigmatiza a pouca fé de seus

tempos, nos quais se veem estas novas criaturas, franciscanos e dominicanos, a ingressarem nas universidades,

como estudantes e, inclusive, a ocuparem cátedras, animados por uma insana curiositas

intelectual, vivendo um estilo de vida religioso incomum e escandaloso.

[14] Cf. Ch. Taylor, L’età secolare,

Milão, Feltrinelli, 2009, 44. A obra deste autor católico é um exemplo de

atualização do método e da perspectiva de São Tomás, e é o que geralmente se percebe

como ausente na contemporaneidade. Cada um tende a se fechar na sua própria

esfera, na sua própria universidade, no seu próprio mundo, o que conduz a um

empobrecimento geral do pensamento.

[15] Paulo VI, S., Evangelii

nuntiandi, n. 20.

[16] Summa Theol., I, q. 44, a.

2: “Antiqui philosophi paulatim et quasi pedetentim intraverunt in cognitionem

veritatis”. Nesta passagem, encontramos uma verdadeira história da filosofia:

desde os pré-socráticos, que se detinham na causa material, até Platão, que não

considerava a matéria, e, depois, a Aristóteles, que identifica a substância

como categoria fundamental. Em um opúsculo de São Tomás, De substantiis

separatis, sobre os anjos, sua história da filosofia se enriquece ao

considerar seus ulteriores desenvolvimentos, ou seja, da filosofia árabe, ressaltando

seus êxitos e aporias. Tomás se vê

como parte de uma história humana que não se limita apenas à christianitas

e que está totalmente dedicada à busca da verdade. A partir desta perspectiva,

mesmo os erros são parte benéfica de um esforço comum.

[17] Cf. S. Th. Bonino, “Être thomiste”, en B. D. de la Soujeole – S. Th. Bonino – H. Donneaud, Thomistes ou de l’actualité de Saint Thomas d’Aquin, París, Parole et Silence, 2003, 15.

Comentários

Postar um comentário